目から鱗のエンジニアリング《No.2》熱力学第二法則 – 熱は温度が高いものから低いものへ移動する –

熱力学第二法則 – 熱は温度が高いものから低いものへ移動する –

この法則は誰しもが理解しているものですが、この法則を利用したエンジニアリングの例を以下に紹介致します。

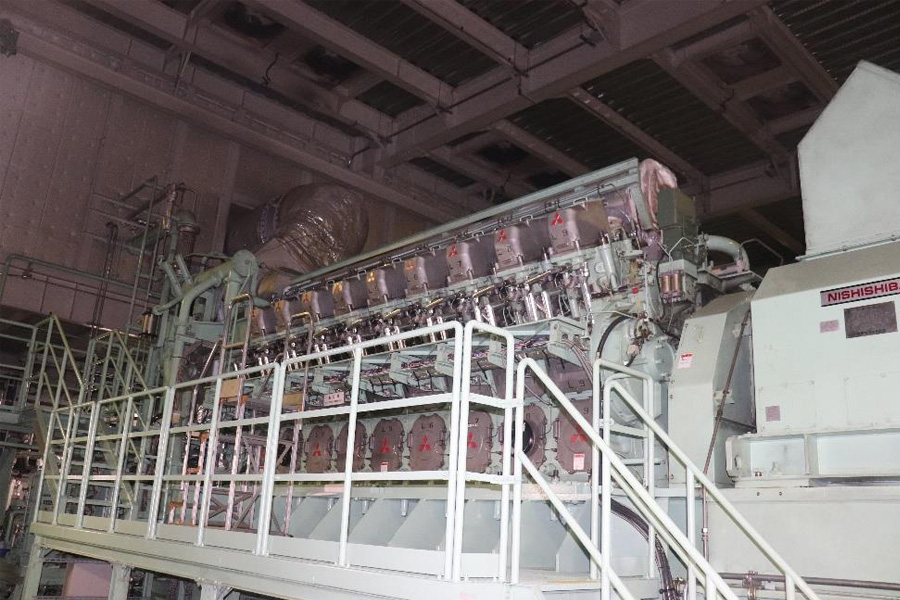

エンジンを運転する際には、エンジン内部の回転部分や摺動部分へ潤滑油を 供給して円滑に作動させる必要があります。

また、エンジンのシリンダー内部では、燃料(重油やガスなど)を 燃焼してピストンを押し下げてクランク軸に回転力を与えますが、 燃焼熱により温度が高くなった部品の熱を下げる必要があり、冷却水が 使用されます。

この冷却水はエンジン運転による熱を奪うため入口の温度より出口の温度が 高くなります。エンジンから奪った熱はエンジン外の機器(冷却塔や ラジエータなど)を使って系外へ放出します。

この冷却水の温度は低ければよいというものではなく、燃焼室の温度を あるレベルにキープしつつ、冷却をするということで 90°C程度の出口温度と なるように制御されています。

上述の潤滑油の役割は、潤滑性能の他に燃料の重油などを燃焼した際に 発生する酸を中和する性能も備えています。さらには、冷却水と同様に 燃焼熱を受けて温度が上昇します。それをエンジン外の冷却器にて冷却 して熱を系外へ放出するという冷却性能も持っています。 この潤滑油の温度も軸受部の膜厚さ等や摺動部の摩擦も考慮して エンジン入口で 60°C程度をキープするように制御されています。

エンジン運転中は上記の冷却水や潤滑油の温度制御がされていますが、長期停止の状態でエンジンを起動する際は、冷却水および潤滑油は常温レベルとなっています。運転中より低い温度の状態からエンジンを起動するのですが、春・夏・秋ではそれほど温度は低くはないので問題なく起動できますが、冬場の起動では気温がかなり低い状態からの起動は種々問題が発生します。

以下の例は私が技術コンサルタントをしていた発電所での実例を示します。

その発電所は基本的に連続運転(*1)で、メンテナンス期間以外は止まらない という運用をしていました。斯様な状況では、上記のような温度の低い 冷却水や潤滑油のケースは稀で特に問題はありませんでした。

(*1) 非常用などの場合は、いつ起動してもよいように暖機状態としておく 必要があり、冷却水や潤滑油系統にヒータを有し、エンジンが停止している場合でもポンプを回して冷却水や潤滑油を一定の温度にキープするという方法をとりますが、連続運転仕様ではヒータはありません。

しかし、ある時点より燃料が高騰し、運転をすると赤字となるような状態に なってしまい、エンジンを停止せざるを得なくなってしまいました。 長期停止期間中、エンジンメーカーからは定期的に起動して潤滑油を循環 させるように推奨がありましたので、2 週間に一度はエンジンを起動すること としました。

冬場、特に 1 月、2 月の時の起動は、気温は零度近くになって、冷却水の 温度は 20°Cに満たない状態です。潤滑油は清浄機の電気ヒータで加熱して いますが、配管などからの放熱があり温度は 20°C中レベルまで下がっている 状態になります。この状態からのエンジン起動はリスクが伴うので推奨 できません。潤滑油の温度が低い場合は、粘度が高くなり軸受部での摩擦 抵抗が増えます。エンジンの起動は高圧の空気を燃焼室(ピストン部)へ タイミングを取って噴射してピストンを押し下げて回転させますが、回転数の上り方が鈍くなってしまいます。そのため、ディーゼルエンジンの 自然着火がスムーズにいかないこととなり、起動渋滞となってしまいます。 そこで起動前に潤滑油の温度を上げる方法はないかと考え到達したのが 冷却水を蒸気で温度を上げて、その熱から潤滑油へ熱を移動させて潤滑油の 温度を上げるという方法です。

冷却水へ蒸気を注入するという処置は冷却水配管および特に屋外の ラジエータの凍結防止対策として採用したものです。その場合には温度は 凍結しない程度でよいので蒸気の注入量はそれほど多くなくて済みますが、 エンジン内部で冷却水の熱を潤滑油へ移行させるためには、冷却水温度を 50~60°C程度まで上げる必要があります。蒸気は 7K の飽和蒸気で温度は 169°Cありますので系統のバルブのシート材質をチェックして実施しました。 長期停止後の起動日は朝 8:00 頃から昼過ぎくらいまで冷却水へ蒸気を 注入して漸く上記の温度レベルにまで到達します。その間、潤滑油の 温度も上昇して昼過ぎくらいには 30°C以上になります。 この状態でエンジンの起動は可能ですが、まだ潤滑油の温度はやや低いと いう感じです。

この状態でエンジンを起動すると、起動シーケンスでは回転数が 600rpm で 一旦キープされ、その後 5 分後に定格速度の 750rpm となるというもの でした。

経験上、潤滑油温度が 30°Cから起動することは可能ですが回転数が 600rpm から 750rpm に上昇する過程で、潤滑油主コシ器の入口圧力が急激に上昇し 危険なレベルとなってしまいます。(*2)

(*2) 潤滑油はエンジン起動前に、モータ駆動のプライミングポンプが 作動してエンジンに供給されますが、起動後はエンジンに 組み込まれた機付きポンプにより供給されることとなります。 このポンプはエンジンのクランク軸の回転を利用して駆動する もので、エンジンの回転数に依ってポンプの回転数も変化し、 その吐出圧力も変化します。

エンジンが 600rpm と 750rpm では吐出圧力が異なり、上述の潤滑油 主コシ器への入口圧力に影響します。 また、圧力は潤滑油の粘度にも関係して温度に関係しています。

そこでもう少し時間を掛けて潤滑油温度が 40°Cまでとなってから起動と するとスムーズに起動できましたが、30°Cから 40°Cまでに上昇させる時間が かなり掛かることから、対処方法を考えました。

それは、シーケンス上の 600rpm キープ時間を 5 分から 10 分に伸ばすという方法です。

上記の 600rpm での運転を長くすることで、その期間中にエンジンの燃焼熱 により潤滑油の温度が上昇し、粘度が下がり圧力が下がることとなります。 以上により、潤滑油の温度が 30°C程度でも起動をすることができ、 潤滑油主コシ器での圧力上昇をある程度抑えられ、問題なく起動できる こととなりました。