海外プラントの概要および感慨

- 《No.1》LEC (Liberia Electricity Corporation) リベリアの国営発電所

- 《No.2》 Kingtom Power Station シェラレオーネの国営発電所

- 《No.3》 SENELEC セネガル電力庁 Bel-air Power Station

- 《No.4》 CUC (Commonwealth Utility Corporation) サイパン電力庁

- 《No.6》 JPG (Japan Power Generation) パキスタン

- 《No.8》 KenGen ケニア電力庁の発電所

《No.1》 LEC (Liberia Electricity Corporation) リベリアの国営発電所

1987 年に初めての海外出張先がこのリベリアでした。

日本の ODA(無償供与)で、5MW のディーゼルエンジンを 2 回の年度(1988 と 1989) にまたがって 2 基を設置しました。

この発電所は首都のモンロビアの中心地より車で 15 分ほどの北側に位置しています。 発電所は、当時は 2 棟あり、1 つは以前アメリカからの ODA で建設された建屋 (写真のマーカーがあるところ)の中に、Fairbanks Morse の 2 サイクル無過給の ディーゼルエンジンが 4 台、もう一つの建屋には Sulzer の 2 サイクルエンジンが2 台ありました。周囲には民家も多々ありました。

現地工事は Fairbanks Morse の建屋はそのまま流用し、基礎を改造して設置すると いう ETK(Erection Turn Key)工事でした。土建工事や据付工事は現地業者を使って 施工をしましたが、今思うとよくできたと感心するほどです。

2 基目を設置して引渡しの頃に、リベリアの内紛が発生し、現地所長は逃げるように して帰国しました。その後の情報では、発電所は Battle Field となったとのことで、 赤十字から部品の注文がきたようです。 下の写真は最近のもので、聞くところでは小型のパッケージタイプの D/G を 多数並べているとのこと。

別途、「海外出張でのエピソード 1,2」を参照願います。

《No.2》 Kingtom Power Station シェラレオーネの国営発電所

1988 年にリベリアから日本への帰途、次の ODA(無償供与)の案件として シェラレオーネが挙がっていたので、調査をするために 3 か所の既設発電所を 訪問しました。Kingtom、Falconbridge, Blackhall の 3 か所。

5MW を追設する場所としては、Kingtom P/S の敷地内にパッケージタイプで 設置するのがよいという結論でした。Kingtom の既設建屋内には、MAN と Sulzer の大型 2 サイクルディーゼルエンジンが多数あり、シェラレオーネの 一番の発電所でした。 敷地内のスペース(写真のマーカーがあるところ)に屋外パッケージの 新工法(新積木ユニット)を採用しました。 調査時、大型エンジンの建屋を調査していた際、同行の K 氏が地下に降りて 行ったところ、周りはうす暗く、油水が溜まっていたことが判らず、油水の中に 足を入れてしまい、背広のスラックスを駄目にしてしまいました。 空港からサイト近くのホテル(Mammy Yoko Hotel)への移動はヘリコプターに 乗ってホテルのヘリポートへ到着しました。車での移動は湾をグルっと回る形に なるのでかなり時間が掛かるとのことでしたのでヘリ移動でした。その後、 聞くところではヘリコプターが頻繁に墜落してヘリ移動は無くなったとのこと。 人生の中でヘリに乗ったのはこれが初めてで最後でした。落ちなくてよかったと 思います。

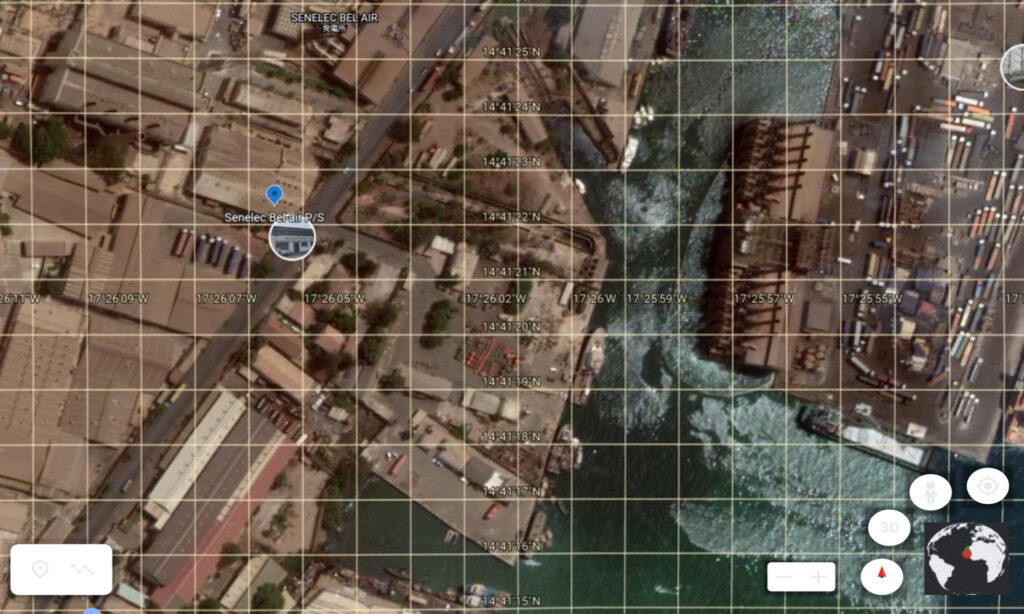

《No.3》 SENELEC セネガル電力庁 Bel-air Power Station

リベリア、シェラレオーネに続く日本の ODA(無償供与)案件。1989 年に現地調査を 実施。既設のボイラ建屋だったところに建屋は流用してその中に 5MW エンジンを 2 基 設置する計画。建屋の地表レベル下(地下)にボイラの灰を掻き出す通路があり、 調査時は海水が溜まった状態でした。以下の写真のマーカーがあるところが 建屋ですが、海に近いために徐々に海水が地下通路へ浸みだしたようです。 首都ダカールの港の直ぐ近くに位置しているところで、隣には大きな BTG(Boiler Turbine Generator)の発電所の建屋がありました。 調査当初は地下の構造を把握する必要があり、先ずは地下の中が酸欠となって いないか現地人に灰出し口から中に入ってもらいました。奥から声が聞こえたことで 酸欠でないことを確認し、その次に地表床にポンプを置いてホースを使って地下室 から海水を排水溝へ流して地下室の海水を除去しました。その後、梯子で地下室に 降りて柱の位置などを採寸し、その位置関係を図面化し、その図面により柱部に荷重を 掛けるようにエンジンや補機を設置するように計画しました。柱の強度もよく 分からないため、防振ばねでエンジン+発電機のユニットをサポートするような 設計としました。 地下室は所々土砂があるところもあり、奥に行くにしたがって狭くなり、 匍匐(ほふく)前進しながら進んで採寸をしたりしました。奥に行くと、徐々に 体が熱くなり息も早くなりました。後で考えたら、やはり酸素が少ない状況だった のだろうと思いゾッとしました。九死に一生を得た感じでした。

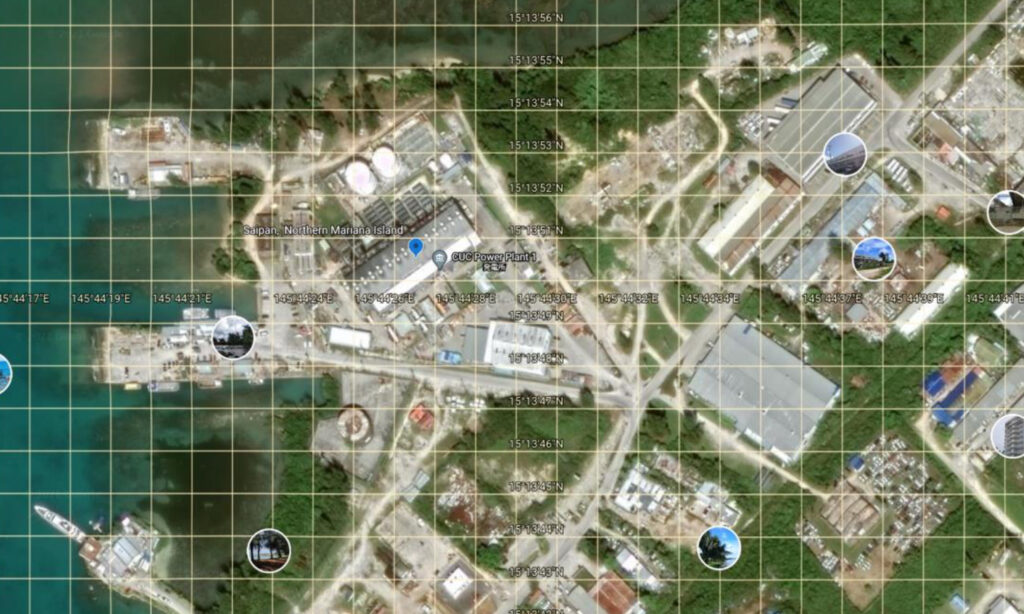

《No.4》 CUC (Commonwealth Utility Corporation)サイパン電力庁

サイパン島で最も大きい主要な発電所で、MHI が 1980 年に 18V40/54A(8,000kW)を 4 基フルターンキー(FTK)工事で設置してあったところへ、1990 年に 18V52/55B(13,040kW)を 2 基(I 期)FTK で設置、さらに同型機を 1991 年に2 基(II 期)FTK で設置しました。

私は、I 期の運開後の種々トラブル対応と II 期の工事設計対応を行いました。

MHI が FTK 工事の取りまとめをし、土建は S 建設、電気は M 社、現地工事は T 社 輸送は K 社という体制で施工しました。 場所は、サイパンの繁華街であるガラパンから 4 km程の海沿いのところにあります。 そのため、地盤が弱く DG 基礎下にはコンクリート杭を施工。エンジン本体は日本で 組立て完備の状態で輸送しました。重量は約 170 トンあり、港からサイトまでは

1 km程度ですが、低床のトレーラーに載せ、ゆっくり時間を掛けて運搬しました。 エンジン基礎は地表面から 5mほど高いのでエンジンを吊り上げて基礎上に 移動するという工法で、陸送や吊り上げなどの重機は日本から持っていきました。 1992 年に II 期工事の引渡し運転で、2 か月ほどサイパンに滞在して対応しました。 海外出張の中で一番長い出張でした。滞在中は、当時ニッコーサイパンホテルの道路 反対にある S 建設所有のコンドミニアムに入り、建設の人達と共同生活をして いました。 仕事は大変でしたが、ガラパンのスーパーで買い出ししてハウス内で自炊しながら、 毎晩ビール(Budweiser が 1 缶 100 円しなかった)を飲みながら、カニ料理や焼肉を 食べて宴会気分でワイワイやったのは楽しい思い出です。

《No.6》 JPG (Japan Power Generation) パキスタン

パキスタンには WAPDA という国営の電力庁がありますが、1993 年頃から民間の IPP(Independent Power Producer)会社の設立機運が高まり、N 社、M 社、T 社などの 商社から商談が多くきて、出張も年に 3,4 回行くようになりました。 その中で社から話がきた JPG の 135MW の IPP プロジェクトの契約が成立しました。 JPG というのは、以前日本でプロレスの仕事をしていたパキスタン人が日本贔屓で 付けた名前で、その後帰国してから絨毯の商売で金持ちになって、IPP でさらに 電気売りで儲けようとして立ち上げた会社でした。出資者にはパキスタンで有名な 俳優がいたり、数名の小金持ちが集まっていました。しかし、いざ契約となった 時には銀行の融資が下りず(信用がなかった)、一旦中断となりました。 そのままでは前に進まないということで、T 社と MHI が現地の銀行に交渉して漸く 融資をしてもらい正式契約となった経緯があります。

1994 年 10 月に契約調印しましたが、上述のようなごたごたがあり、実質正式な KOM (Kick-Off Meeting)は 1995 年の 3 月中旬でした。

プラント配置は 18KU30A ディーゼルエンジンを 24 台ずらっと一列に並べたもので 建屋の長さは 200m 以上もありました。発電機の後方の壁との間は 1mあけて自転車を 使って移動するように配慮しました。C重油はカラチから列車を使って輸送したため、 プラント横に線路があり、タンクへ移送するときのための分岐線がありました。 C重油を加熱するために蒸気が必要で、排ガスボイラを使って発生させるのですが 容量的にエンジン 3 台の排ガスを纏めてボイラ 1 缶として、No.1~No.9 までの 9 台 のエンジンに 3 缶の排ガスボイラを設置しました。

冷却塔はエンジン 24 台の二次冷却水を 4 系統にして、大型のファン 1 個で 1 系統 を冷却し、予備を 1 個設けたのでファン 5 個の大型冷却塔を採用しました。現地で コンクリートで製作したものでした。

MHI としては、CIF+SV 契約で、現地工事はシーメンスパキスタンが実施しました。 建屋はレンガを積み上げた構造で、重機はなくヤギを使ってものを運ぶという 人海戦術で工事が進められました。工事中強風が吹いた時、レンガ積みの壁が倒れて 崩壊したという事故もあったようです。 大物補機(冷却塔、清浄機、プレート熱交)は欧州メーカーを採用しました。

1995 年の 4 月後半からGWに掛けて 11 日間で一人で欧州の 6 か国(フランス、 ベルギー、スウェーデン、デンマーク、ドイツ、イギリス)を回り、5 社のメーカーの 工場調査とネゴなどを行ったのは大変でスリルがあり楽しい出張でした。 その頃はちょうど円高がすごい状態となり、買いに対してはすごくラッキーで予算を クリアしてプラントのPLに貢献しました。

工事中は、パキスタンの別件の Zaman という会社の工場の自家発も受注してそちらの 引渡し運転を対応しました(1997 年)が、JPG の引渡し運転はケニアのプロジェクトが 始まり、そちらの PM となったので、その後現地には行けず結局完成形は 見られませんでした。残念。

Pakistan,Lahore

Service start in March, 1998

18KU30A x 24sets 135.6MW

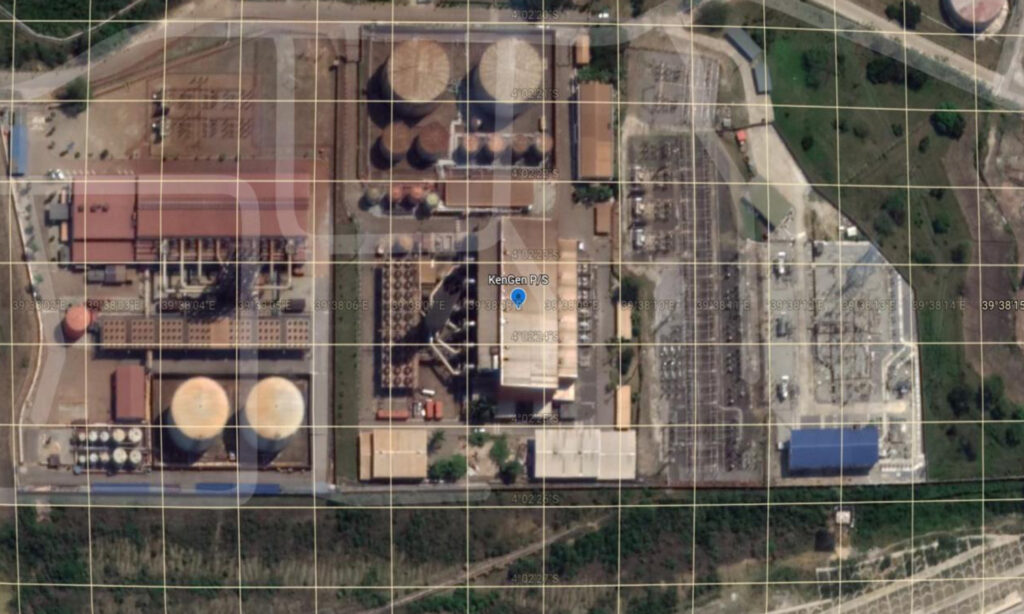

《No.8》 KenGen ケニア電力庁の発電所

1997 年に国際入札の結果、一番の安値で受注しました。日本の円借款の案件であり、 海外勢には負けられないという思惑があってか赤字受注のような形でした。

KenGen はケニアの国営電力庁で専ら発電をしており、一方で送配電の KPLC という 会社もあります。

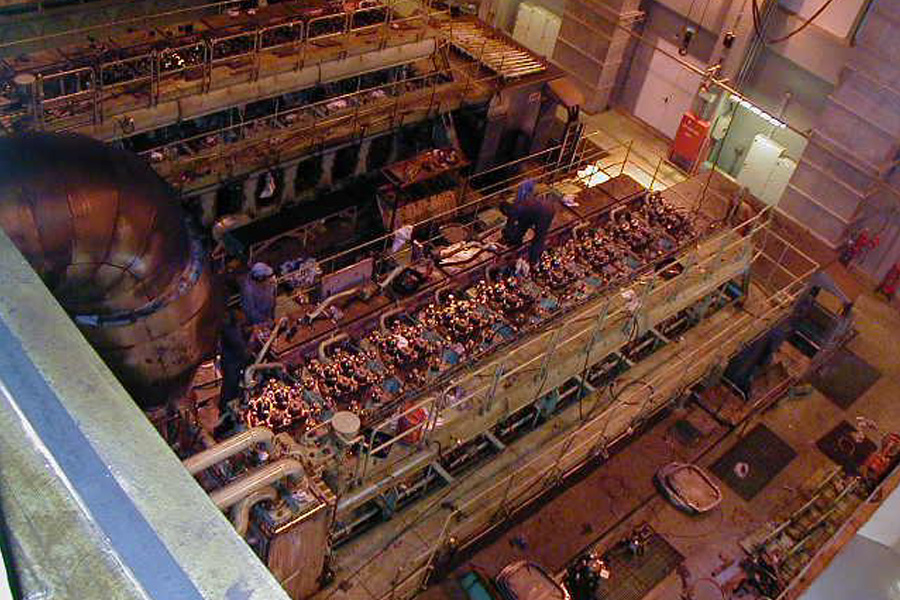

MHI がライセンス契約をしていたドイツの MAN 社の 9L58/64 という大型ディーゼル エンジン 6 台からなる発電プラントで、MHI が Full Turn Key で工事を施工しました。 サイトは、ケニアの首都ナイロビに次ぐ第 2 の都市であり東アフリカ最大の港湾都市 であるモンバサにあります。(ヨーロッパ人の避寒地として有名でリゾート地でもある) FTK 工事として、電気メーカーは ABB を採用し、土建は現地の業者であるH-Young 社というところを採用しました。受注が厳しい状況だったことから 海外メーカーや現地業者と契約しましたが、土建工事が始まると工事スケジュールは 遅れるは、追加工事の申出が出るなど酷い現地工事でした。さらに ABB は色々な国に 点在する ABB の名を冠とした会社だったので、連携はほとんどなく、資料の提出も 遅く、MHI から直接点在する国の ABB 会社へ督促するなどしました。 このゴタゴタにもより赤字が大幅に膨れ、施工額は受注額の 1.2 倍以上となり 大口赤字工事というレッテルを貼られてしまいました。

この工事では PM という形でしたが、大型工事だったのでその上に SPM(Super PM)が いてそのサブという形で業務に当たりました。しかし、工事完了後大口赤字工事の 要因とその再発防止ということで、資料をまとめ発表会があり、その場で種々追及を 受け、針の筵状態だったことは苦しい経験として残っています。そもそも受注時に 赤字だったはずなのに、責任を負わされたという気持ちがありました。 とは言え、工事期間中は現地での生活などは楽しい思い出が多々あります。

左の赤茶色の建物がMHIが手掛けたKenGenの発電所。

煙突はコンクリート製の外枠の中にまとめられています。

右側がKPLCの発電所でWartsilaが建設したものです。